Hallo!

Meine Kleine pooft, und so konnte ich mich noch einmal mit der Aufgabe beschäftigen.

Ottmars Aufgabenstellung einer ebenso einfachen wie überzeugenden Seilbahn-Steuerung ist nicht ganz so leicht zu lösen, zumal Ottmar anders als bei Vorbild nur ein Seil benutzen möchte. Zur Info: Beim Vorbild gibt es immer mindestens ein Tragseil (das die Kabine eben trägt) und ein Zugseil (das die Kabine eben zieht). Das Tragseil bewegt sich nicht.

Zerdröseln wir einmal die Aufgabe.

Zunächst einmal wird,

bevor die Kabine die Berg- oder Talstation erreicht, ein Signal (will sagen, elektrischer Impuls) benötigt. Durch dieses Signal soll der Abbrems-Vorgang eingeleitet werden. Das ist der schwierigste Teil der Aufgabe.

Zweitens wird ein Signal benötigt, dass die Kabine die Endposition erreicht hat. Diese Aufgabe ist relativ trivial über eine Infrarot-Lichtschranke oder sogar, wie vorgeschlagen, einen Mikroschalter zu lösen, da sich das innerhalb der Stationen abspielt. Dieses Signal soll dafür sorgen, dass a) die Kabine ganz anhält und b), dass eine Aufenhaltsschaltung ausgelöst wird, die nach einer einstellbaren Zeit die Kabine wieder in die andere Richtung schickt.

Im Prinzip entspricht das alles einer Pendel-Automatik, wie sie u.a. von LGB® angeboten wird. Das Problem ist nur, dass diese Schaltungen mit einem isolierten Gleisabschnitt an den Enden arbeiten, bei denen der Strom eines Verbrauchers (Lokomotive, Wagen mit Stromabnahme und Licht) durch einen Halbleiter fließt (Diode, npn-Transistoren von Basis zu Emitter). Diese Bedingung ist hier aber nicht erfüllt. Außerdem muss der Anhaltpunkt bei Seilbahnen sehr viel genauer sein als bei Zug-Pendelautomatiken.

Kommen wir zur Lösung auf elektronischer Basis.

Am einzigen oder Zug-Seil ist ein Fähnchen oder eine helle Markierung angebracht, die in der Lage ist, eine Lichtschranke zu triggern, oder noch viel besser: Ein Stück Metall-Hülse, das problemlos über die Umlenkrolle läuft und als Schaltkontakt zwischen zwei Kontaktfahnen wirkt. Letzteres halte ich für die unauffälligste und pratikabelste Lösung, da die Hülse sogar brüniert werden kann.

Diese Kontakthülse liegt in einem definierten Abstand vor der Kabine. Gibt es nur eine Kabine, dann davor und dahinter.

Erreicht die Kontakt-Hülse die Kontaktfahnen, wird die Spannung allmählich herunter gefahren, bis sie ein Minimum erreicht hat, das gerade noch genügt, um die Kabine sicher zu bewegen. Dazu genügt im Prinzip ein R/C (Widerstand-Elektrolyt-Kondensator)-Glied mit einer nachgeschalteten Darlingtonstufe. Wird das R/C-Glied über ein Poti mit Masse verbunden, wird sich der Elko langsam entladen, die Spannung an der Basis des Eingangs-Ts sinkt, etc. Die Minimal-Spannung kann beispielsweise über den Spannungsabfall einer Diodenkette erhalten bleiben.

Vorteil dieser Schaltung: Der Bremsweg ist einstellbar. Das der Zustand erhalten bleiben soll, benötigen wir ein Flipflop, das über den Auslösekontakt getriggert wird. An den Set-Ausgang wird dann die Schaltung "geklemmt", die den Massensimulations-Elko mit GND (Ground) verbindet.

Nun erreicht - schon hübsch langsam - die Kabine die Station. Dort löst ein Mikroschalter oder eine Infrarot-Lichtschranke einen weiteren Impuls aus.

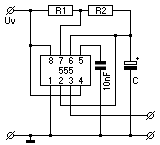

Dieser zweite Impuls triggert eine Monoflop-Kette. Das Ausgangs-Signal des ersten Monoflops trennt den Antrieb von Uv (Versorgungsspannung) und schaltet über ein Toggle-Flipflop mit nachgeschaltetem Relais die Polarität des Antriebs um. Das zweite Monoflop sorgt für die nötige und ebenfalls einstellbare Aufenthalts-Dauer in der Station, beispielsweise fünf Minuten (da sollte schon ein bißchen kräftigerer Elko werkeln). Das dritte Monoflop setzt a) die Monoflop-Kette zurück und triggert b) das oben erwähnte Umschalt-Flipflop, sodass nun über einen weiteren Widerstand Uv an den Elko des RC-Glieds der Massensimulation gelangt. Vorteil der zwei Widerstände: Werden diese geschickt gewählt oder als Potis ausgeführt, kann die Bremszeit lang und die Beschleunigungszeit kurz sein, was dem Vorbild entspricht.

Sowohl die Monoflop-Kette als auch die Flipflopschaltung werden nur einmal benötigt, müssen aber durch ziemlich viele Kabel miteinander verbunden werden. Da hier keine relevanten Ströme fließen, dürften es aber gut angeschlossene 0,14mm²-Litzen tun, beispielsweise als achtpoliges Flachbandkabel von Brawa.

Alle benötigten Schaltungen und Informationen dazu finden sich auf unserer Website ab

http://www.themt.de/el-000-49.html , speziell im Bereich "Grund-, Speicher- und Zeitschaltungen" (

http://www.themt.de/el-0200-bcon-49.html ) sowie Fahrtregelung (

http://www.themt.de/el-1050-drrg-49.html#rsym ,

http://www.themt.de/el-1053-drrg-49.html ).

Ganz ohne Elektronik ist die Aufgabe nicht zu lösen. Ottmar hatte die gute Idee, eine fette Schwungmasse auf seinen Antriebsmotor zu setzen. Das ist schon 'mal gut, aber nicht einstellbar. Es bleibt dann noch die Notwendigkeit, zweimal Signale auszulösen: "Spannung abfallen lassen" und "Anhalten". Die Mindestspannung kann über einen Widerstand geregelt werden oder besser, über Abschalten der Spannung und Versorgung mit Restspannung über eine Diodenkette aus 1N540x oder 1N400x je nach Spannung und Strom, "Anhalten" über einen Mikroschalter. Schließlich muss sichergestellt sein, dass die Kabine überhaupt die Station erreicht.

Dort wird dann eine Monoflop-Kette getriggert, die diesmal wie folgt arbeitet: Abschalten, Warten, Umpolen, Spannung anlegen und Reset der Kette.

Mit einem logischen Ausgang könnt Ihr mehrere unterschiedliche und voneinander unabhängige Aufgaben lösen, wenn Ihr je Aufgabe einen Ausgangs-Transistor benutzt oder, wenn möglich, eine Dioden-Matrix.

Bevor Ihr mich nun nach konkreten Lösungen fragt, bitte ich, erst 'mal bei den angegebenen Links nachzulesen. Tipps zu Lichtschranken und Auswertungs-Schaltungen findet Ihr hier:

http://www.themt.de/el-1150-vsig-49.html .

Edit: Link-Korrektur

Beste Grüße und viel Spaß beim Tüfteln,