Gegenstand ist der Bau von drei Fahrzeugen des Typs GT6N der Straßenbahnen in Mannheim und Ludwigshafen, die ich bereits Schrittweise auf meiner Fratzbuchseite vorgestellt habe: https://www.facebook.com/Semmelbahn-1540766799516137

Das Projekt stellte sich im Laufe seiner Fertigung als erheblich aufwändiger heraus, als ich ursprünglich annahm, aber der Reihe nach.

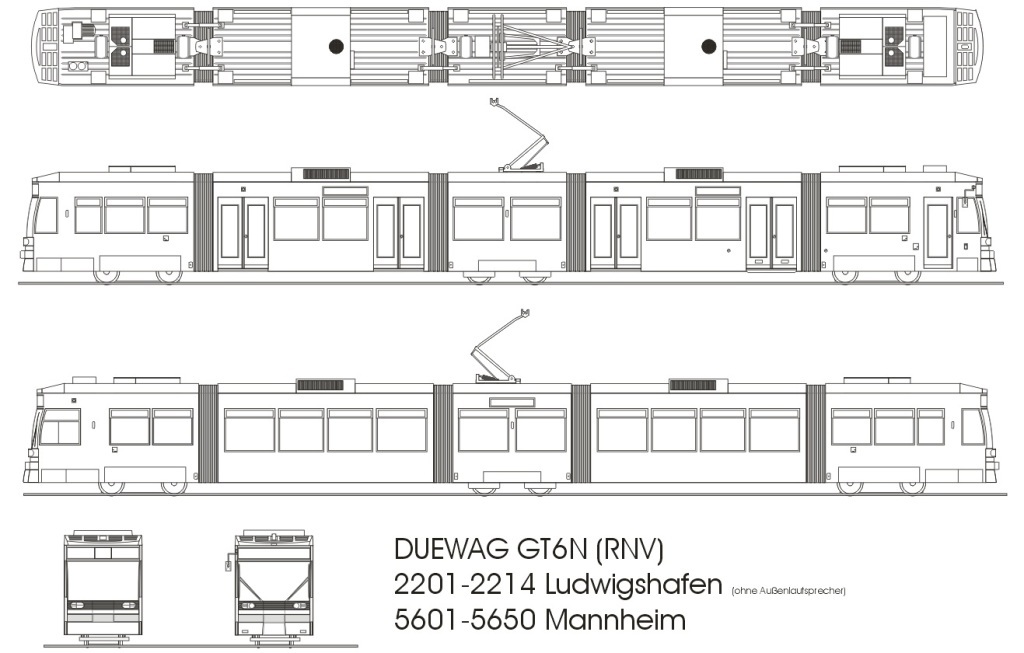

Es geht um folgendes Fahrzeug:

Wie gewohnt erst einmal ein paar Hintergründe zum Vorbild des Modells:

In den 1950er und 60er Jahren wurde das Straßenbahnsystem in Mannheim in Sachen Infrastruktur und Fahrzeuge zu einem der modernsten der Welt ausgebaut. Dies geschah in erster Linie auf Treiben des Straßenbahndirektors Otto Dietrich und des ersten Bürgermeisters und späteren OB Ludwig Ratzel.

Spätestens ab Beginn der 70er Jahre musste das Gewonnene gegen die tunnelgläubigen Schnellbahnanhänger verteidigt werden. In den 70er und 80er Jahren stagnierte die gesamte Entwicklung in unterirdischen Spinnereien, die dennoch abgewandt werden konnten.

In den 80er Jahren war der einst moderne Fuhrpark in die Jahre gekommen und man suchte nach einer Ablösung. Während ab Mitte der 70er Jahre mit der Anschaffung von Fahrzeugen des Typs U2 (vgl. Frankfurt) rechnete, entwickelten sich die einst ambitionierten Schnellbahnplanungen immer weiter zurück, sodass man nun doch etwas eher „straßenbahniges“ brauchte.

Unter dem Projektnamen „RN2000“, den zu Beginn noch die adaptierten U2-Wagen trugen entwickelte man eine Abwandlung des Stadtbahnwagens M, der ab Mitte der 80er Jahre die Düwags aus den 50ern und 60ern ablösen sollte:

Mit Blick auf die Entwicklung von Niederflurfahrzeugen scheute man es dann jedoch noch einmal den kompletten Wagenpark durch neue Hochflurfahrzeuge zu ersetzen, die wenige Jahre nach ihrer Inbetriebnahme veraltet sein würden. Die Erfahrung mit der Beschaffung der vielen Verbandstyp II-Wagen 1952-56 saß da wohl noch tief…

Also beteiligte man sich zusammen mit Düsseldorf und Bonn an der Entwicklung eines 100%-niederflurigen Fahrzeuges, dem „VÖV-Prototypen“:

Das Fahrzeug wurde 1991 geliefert und hat in keiner der drei Städte wirklich funktioniert. In Mannheim soll er den Betriebshof nicht einmal verlassen haben, zu hoch die Entgleisungsanfälligkeit.

Nun war man in Bezug auf 100%-Niederflur erst einmal ein gebranntes Kind.

Doch die Zeit drängte. Der Mannheimer Nahverkehr war um 1990 quasi am Ende, die Fahrgastzahlen befanden sich auf einem Tiefpunkt, das Defizit knackte Jahr für Jahr neue Spitzenwerte.

Die letztendlich auch gelungene Wende gelang mit dem Konzept „MVG2000“, das auch die Beschaffung neuer, großer Fahrzeuge beinhaltete.

Zu Beginn der 90er Jahre war das Angebot an Niederflurwagen nicht besonders groß.

Die AEG-GT6N, heute bekannt aus u.a. Berlin, München oder Mainz, verkehrten bereits in Bremen. Für Mannheimer Verhältnisse waren sie allerdings zu schmal und zu kurz. AEG konnte auch auf die Schnelle nichts passendes anbieten und von 100 %-Niederflurwagen hatte man ohnehin gerade Abstand genommen.

In Kassel verkehrten zu diesem Zeitpunkt auch schon Niederflurwagen des Hauslieferanten Düwag. Mit zwei klassischen Drehgestellen und EEF-Fahrwerken in der Mitte konnten die Wagen die Verantwortlichen überzeugen.

Ein ähnliches Fahrzeug wurde also für Mannheim/Ludwigshafen entwickelt:

Doch dieser Wagen hatte ein Problem: Im Mittelteil hätte er die in Mannheim auf max. 10.5 t begrenzte Achslast überschritten.

Also wurde eilig umkonstruiert und heraus kam ein Multigelenkwagen:

Die Schakus hat man nach Fallenlassens des Konzepts des Stärkens und Schwächens von Zügen wieder raus genommen. Und bis auf einige wenige Details entsprach das schon dem später gelieferten GT6N.

Die Anzahl der Sitzplätze entsprach auch so in etwa dem was später geliefert wurde. Die Wagen 601-604(?) hatten noch 85 Sitzplätze. Die später gelieferten Wagen kamen mit 79. Die erstgebauten verloren in den Sänften später je eine Sitzreihe, weswegen die GT6N heute eine ausgezeichnete Beinfreiheit bieten.

Und das haben wir heute. Der - m.E. zum damligen Zeitpunkt alternativlose - GT6N. Wenn man von dem massiven bauartspezifischen Nachteil (gibt ja durchaus noch andere, die die auch die Drehgestellwagen haben

Die Gleise leiden dennoch sehr stark unter diesem Wagentyp und dem aufmerksamen Beobachter entzieht sich nicht, dass deren Haltbarkeit sehr stark reduziert wurde.

Schade nur eben, dass man mit den Variobahnen acht Jahre danach wieder einen Multigelenker beschaffte und dabei trotzdem (zumindest aus Fahrgastsicht) auf ganz viele Vorteile des GT6N verzichtete bzw. verzichten musste. Z.B. ein heller, freundlicher und geräumiger Innenraum. Unverbaute durchgänge, sinnvolle Anordnung von Haltemöglichkeiten, eine ausreichende Anzahl von Türen usw....

Auch damals wurde übrigens ein „Mockup“ hergestellt, das einen ersten Eindruck vermitteln sollte.

Ab 1994 wurden die Wagen geliefert:

Für Mannheim 60 Wagen in türkis

Für Ludwigshafen 14 Wagen in rot…

Zudem wurden für RHB 5 längere rote Wagen beschafft.

2005 wurden aus den fünf Betrieben des Rhein-Neckar-Raums die RNV, die ein orange-blaues Farbschema einführte.

Seit 2008 werden die Bestandsfahrzeuge umlackiert und präsentieren sich heute so:

Für die Umsetzung des Modells hatte ich vorerst nur die oben aufgeführte Zeichnung. Um eine neue, den tatsächlichen Umständen entsprechende Zeichnung aller Teile zu erstellen, musste ich etwas nachmessen, wobei mich der Verkehrsbetrieb meines Vertrauens bestens unterstützte.

So nahmen wir auf dem Dach Maße und am Wagenkasten

Um die Front zu vermessen, brauchte es etwas Kreativität. Mit diesem Aufbau konnten Maße für eine Negativ-Zeichnung genommen wurden.

Mit Meterstab und Klebeband konnten auch die Scheiben vermessen werden.

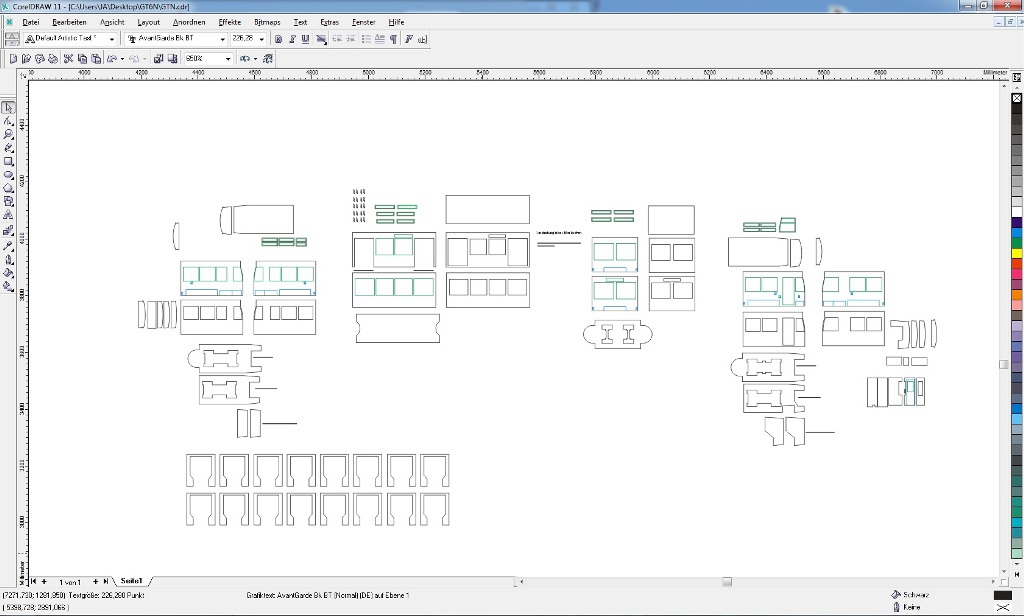

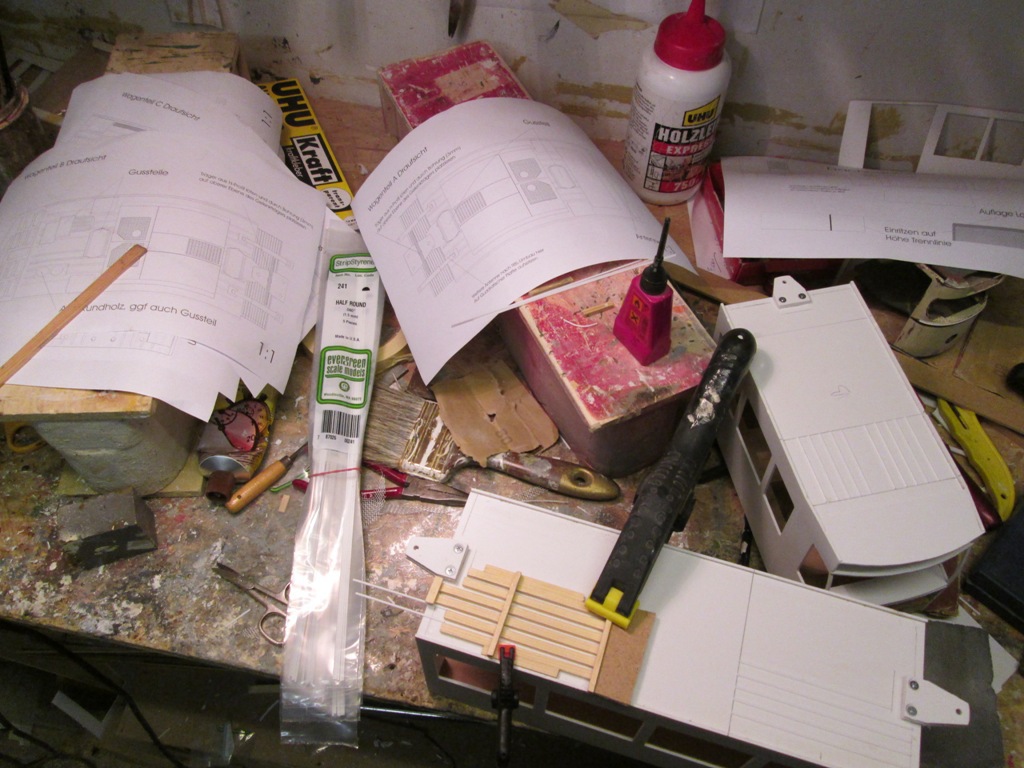

Mit den gewonnenen Maßen konnte geplant werden:

Daraus entstand eine Zeichnung des Modells, wie es mal werden sollte.

Es entstanden insgesamt drei Sechsachser und ein Achtachser, der durch einen Bastelfreund derzeit noch im Bau ist. Auch er wird bei Gelegenheit vorgestellt.

Also geht’s nun ans Modell:

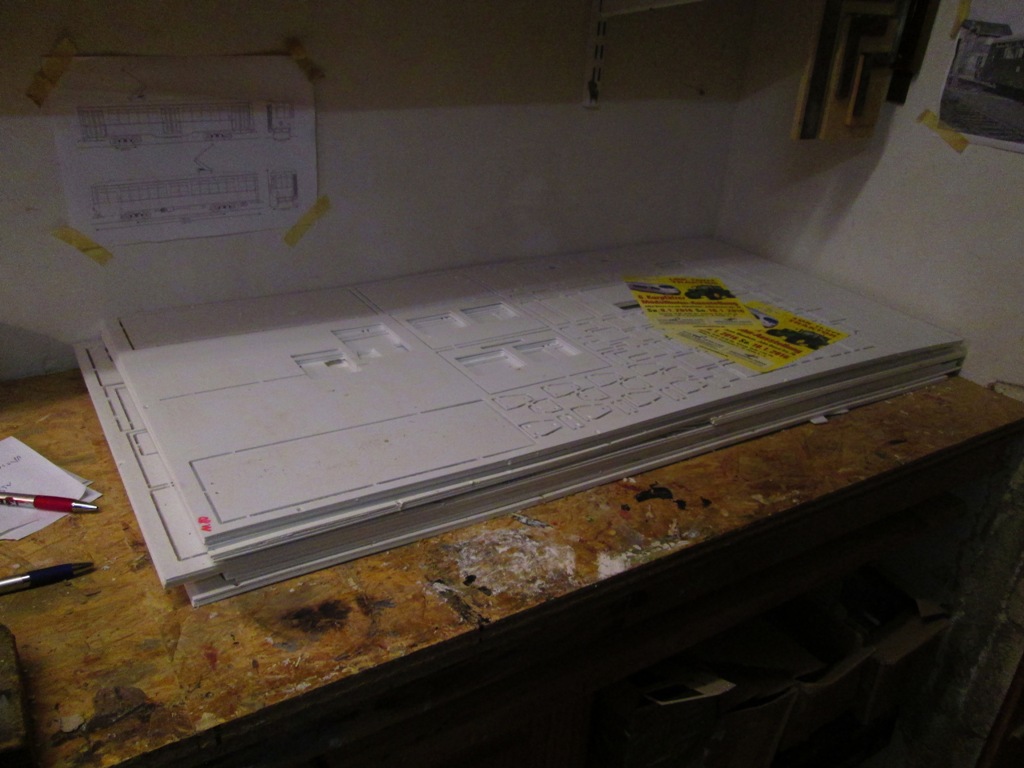

Der Aufbau entstand klassischerweise aus 2 mm starkem Polystyrol

Mit L-Schienen wurden wurden die Wagenkastenseiten mit den Böden und Dächern verbunden.

Die Dächer wurden geklebt, während die Böden verschraubt sind.

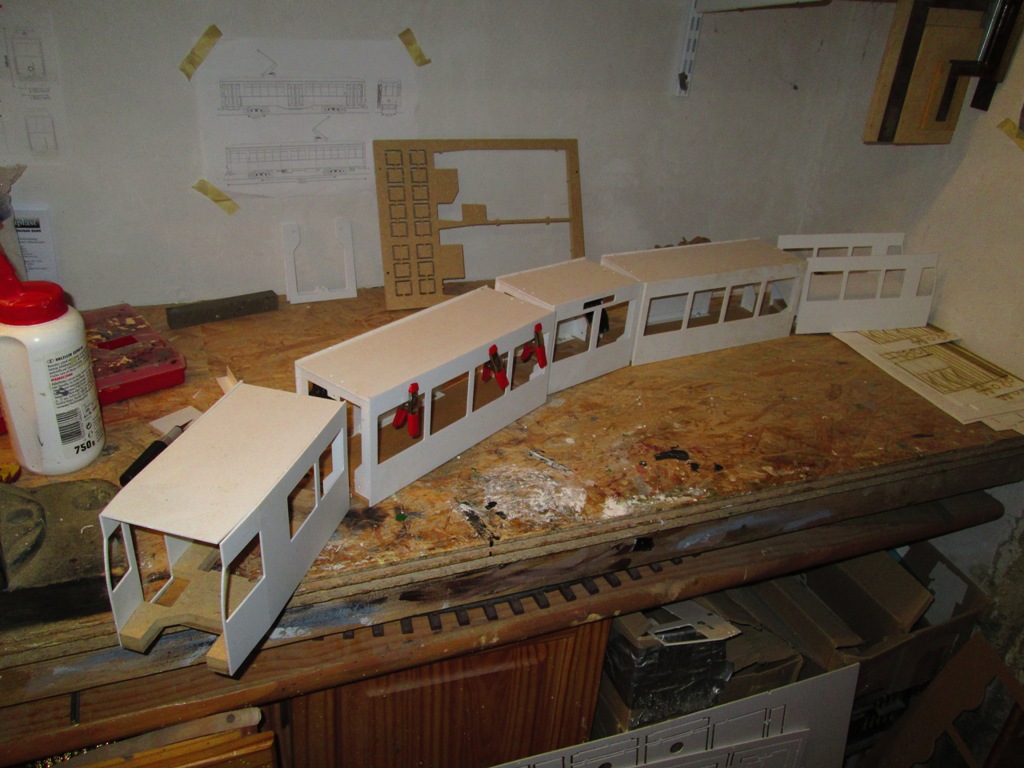

Nach relativ kurzer Zeit stand schon ein Rohbau

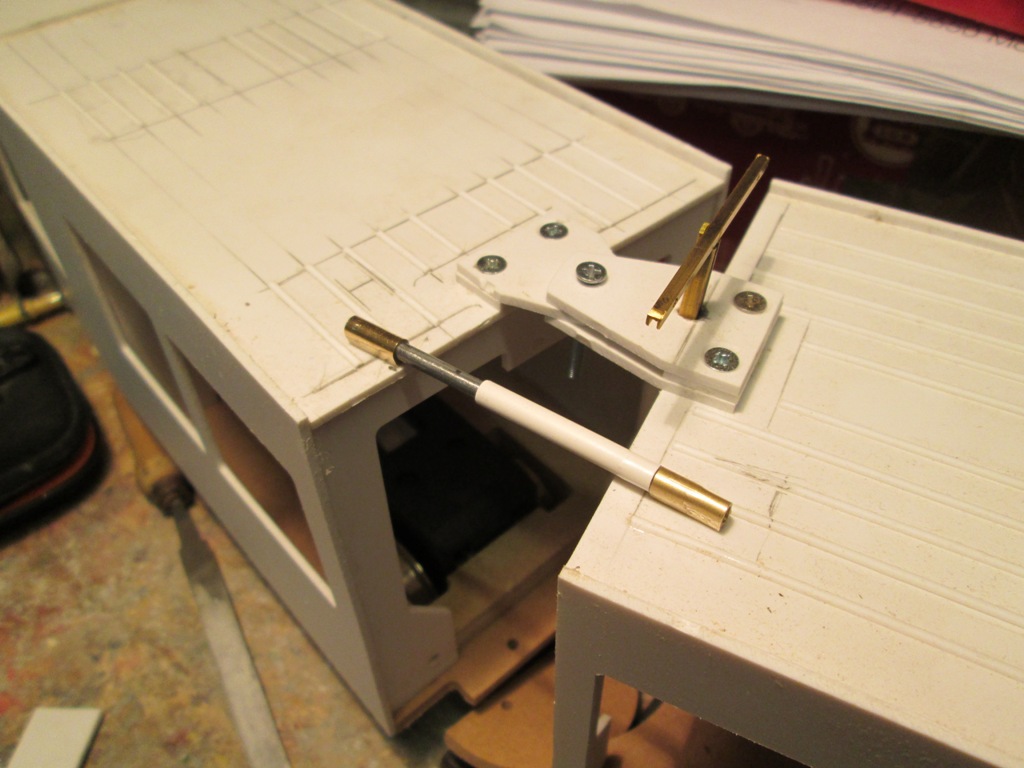

Die tragende Verbindung der Wagenteile wurde über die Dachgelenkträger hergestellt.

Für den Antrieb kamen je Wagen zwei der bewährten USA-Trains-Antriebe zur Anwendung, die trotz ihrer unangefochten niedrigen Einbauhöhe etwas in den Wagenkasten hineinragen mussten.

Nebenbei entstanden die Dachaufbauten wie Antriebssteuerung oder Klimageräte.

Die charakteristischen Rillen auf dem Dach wurden durch Evergreen-Halbrundprofile hergestellt. Für den richtigen Abstand sorgte eine Klebeschablone

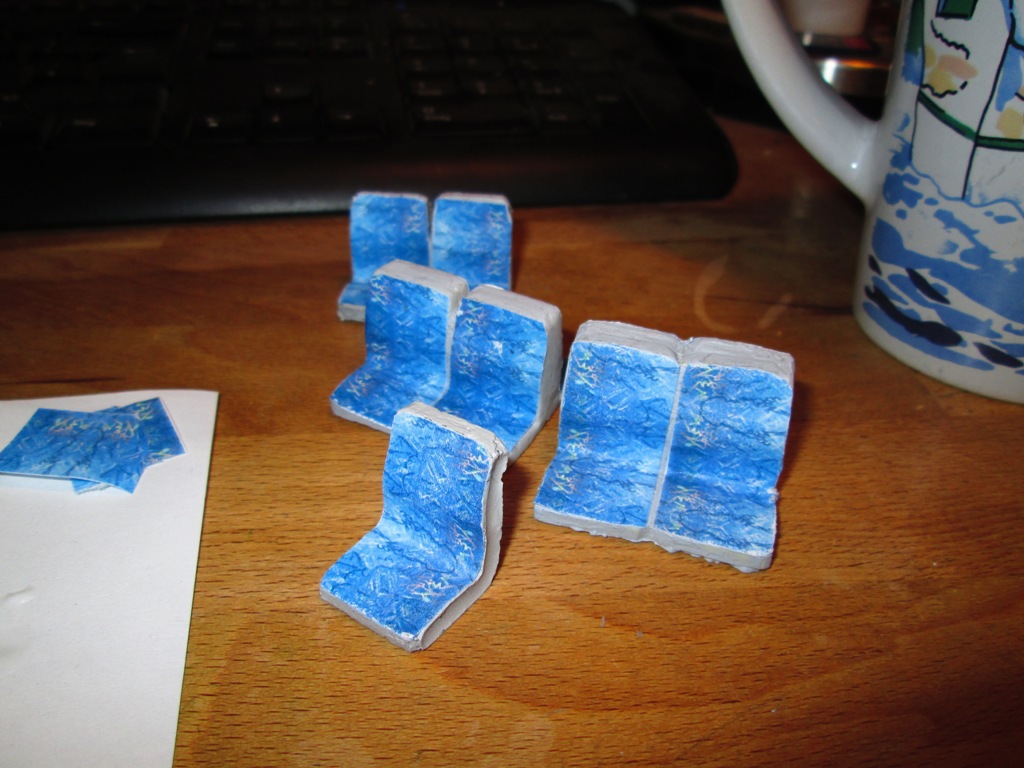

Einige Teile, die öfter benötigt wurden wie Sitze, Luftpresser, Lufttanks oder Schürzen wurden einmalig hergestellt und gabgegossen.

Zusammenbau der Türen

Stellprobe mit den Urmodellen der Frontbauteile

Die Träger für die Dachverkabelung wurden aus Messingprofilen gelötet.

Zwischen den Wagenteilen finden sich je nach Gelenk 1-2 Koni-Dämpfer. Diese entstanden aus Stahlstäben, den Messinginnenteilen von Lüsterklemmen und Polystyrol-Rohrprofil.

Sie bewegen sich bei der Kurvenfahrt mit:

Weitere Dachbauteile / Dachreling:

Ein wesentliches Merkmal dieses Modells ist die doppelwandige Bauweise. Auf den klassischen Wagenkasten aus Polystyrol wird eine 1 mm starke gelaserte Außenwand geklebt. Sie beinhaltet alle Klappen und Ritzen des Wagenkastens. Durch einen Versatz der Fensteröffnungen lassen sich die Scheiben (1 mm stark) später bündig einsetzen:

Danach konnte schon grundiert werden:

Zuerst wurde alles weiß lackiert.

Zwischen den Trockenzeiten konnte immer wieder gegossen werden:

Stellprobe mit abgegossenen Frontteilen

Test der Gelenke

Für die Faltenbälge wurden ersteinmal zwei Prototypen gebaut.

Die Faltenbälge bestehen aus Tesa-Gewebeband, das auf einen dünnen Kartonfaltenbalg aufgezogen wird:

Erste Stellprobe eines gesamten Triebwagens für den RNV-TdoT 2016

Die Kupplungen wurden einfachst aus Messing-Rohrprofil hergestellt. Das Original hat zukunftsweisende Albertkupplungen.

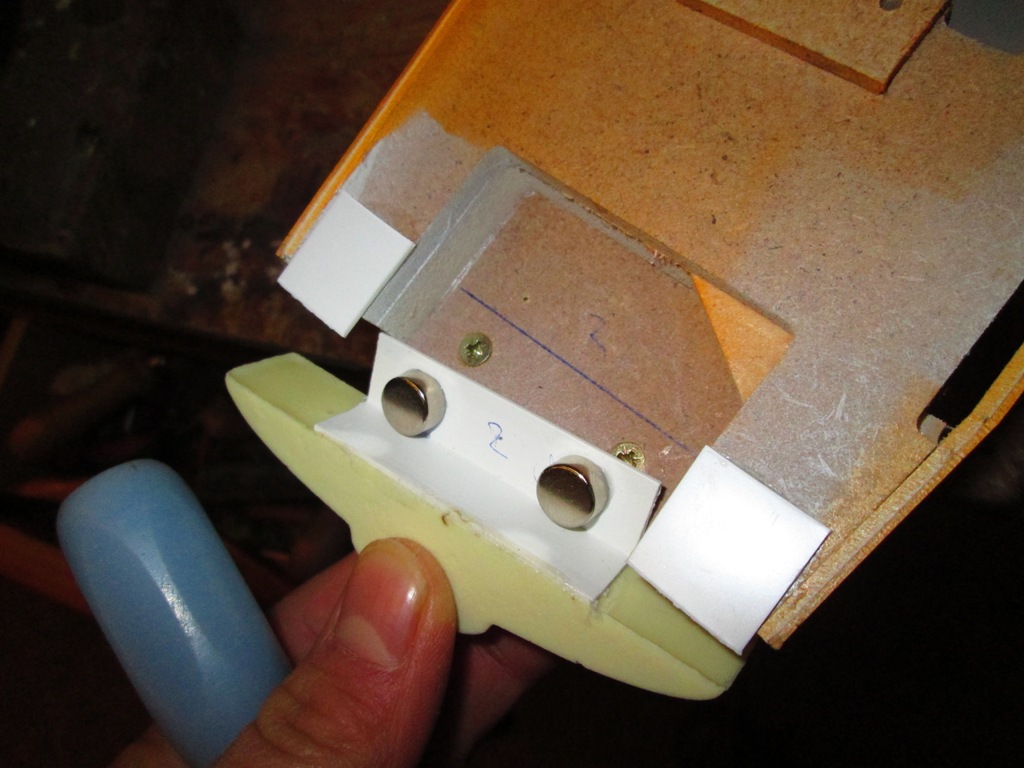

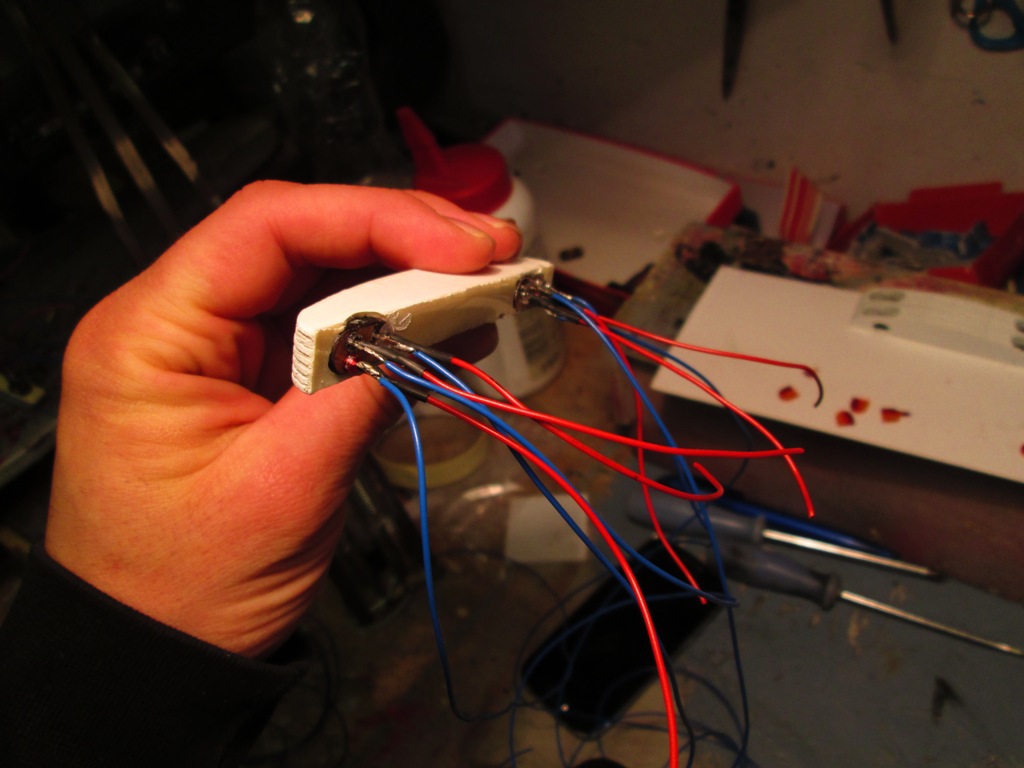

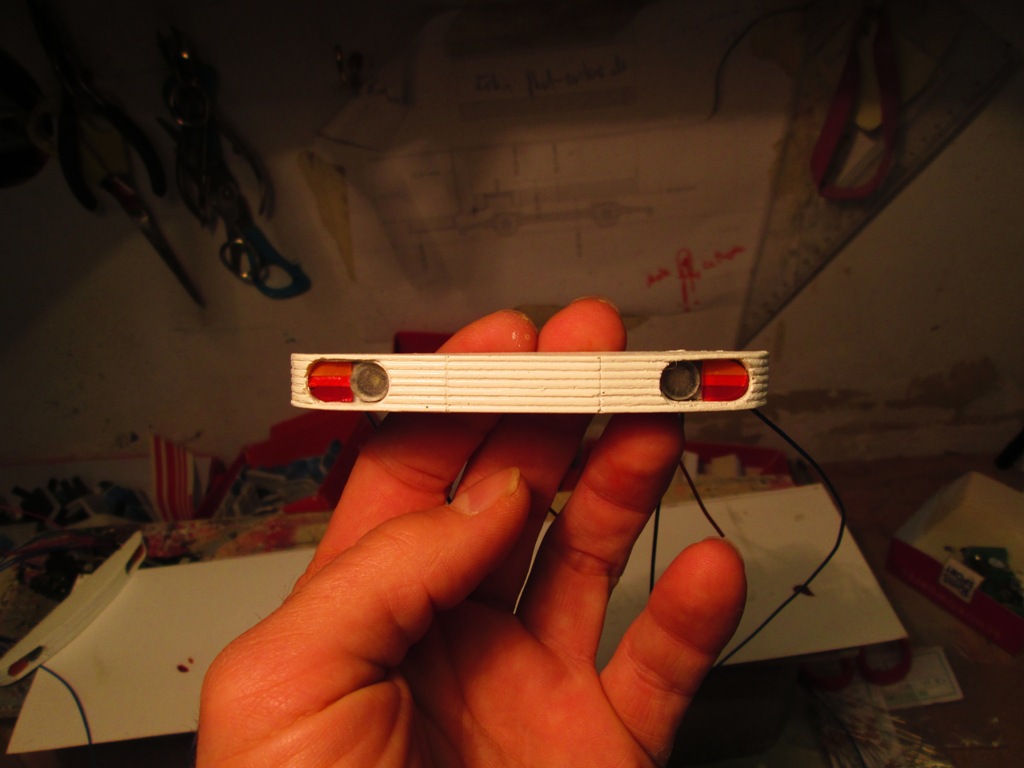

Die Fixierung der Schürzen erfolgt durch Magnete:

Nach einem Blick auf das Lackschema geht’s ans weitere Lackieren:

Nach dem Lackieren ging es an das Verkabeln und den Innenausbau der Wagen:

Das gesamte Elektrogedöns wurde in die Dachcontainer gepackt.

Für die Verkabelung sollten die ohnehin auf dem Dach verlaufenden Leitungen herangezogen werden. Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen ein doppeltes Dach einzubauen und auf das Dach einige Deko-Kabel zu legen.

Als Sitzpolster wurden die Originalbezüge abgfototgrafiert und verkleinert ausgedruckt und auf die Sitzschalen aufgeklebt.

Die Fensterscheiben wurden mit einem Kleberand aus schwarzer Klebefolie versehen. Umgekehrt in die Fensteröffnung geklebt, mutet dies wieder Sikaflex-Kleberand des Originals an.

Auf etwas aufwändiger waren die Scheinwerfer. Diese wurden mit gelaserten Einsätzen versehen, die entsprechend der Kammereinteilung des Originals lackiert wurden:

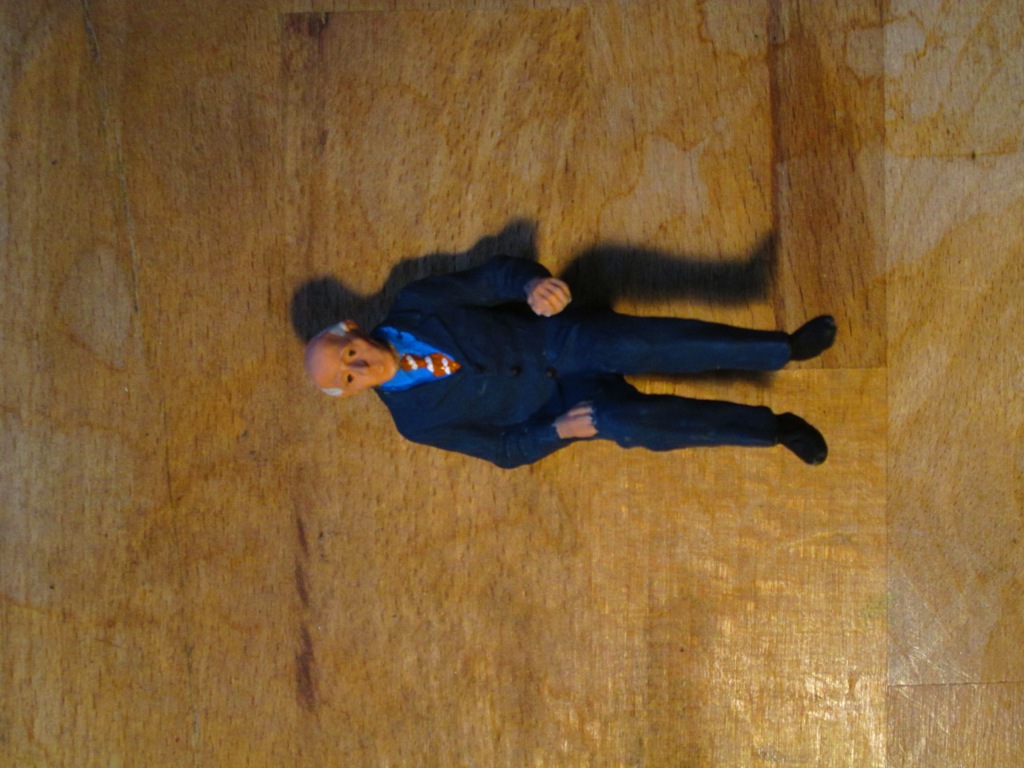

Als Fahrerfigur konnte eine Pola-Figur mit rnv-Uniform adaptiert werden.

Als letzter Schritt kamen die Aufkleber drauf:

Anschließend konnten die Probefahrten beginnen. Hier einige Eindrücke davon:

Im vergangenen Sommer konnten zwei der Wagen auch auf der großen Spur IIm-Anlage im HSM eingesetzt werden:

So, wer es bis hier her geschafft hat: Das wars für heute

Inzwischen sind auch schon zahlreiche neue Projekte im Bau. So z.B. Düwag ZR&ER-Wagen, Br. 141, Br 250, Br. 243, Frankfurter V-Zug, SNCV-BN-Wagen, Karlsruhe 2Systemer, Verbandstypen, Braunschweiger 81er und… und… und…

Aktuelle Baufortschritte poste ich regelmäßig auf meiner Fratzbuchseite: https://www.facebook.com/Semmelbahn-1540766799516137