Nachdem das BBF-Fotosystem bei mir noch immer keine ZIPs zulässt, greife ich nochmal auf abload.de zurück.

Die Straßenbahnwagen vom Typ "Peter Witt" beschaffte die Mailänder Straßenbahn im Jahr 1928. Deshalb wird der Wagen auch "Typ 1928" genannt, wobei in Deutschland bei Straßenbahnfans vor allem der Name "Ventotto" (ital. für 28 ) verbreitet ist.

Das Peter-Witt-System stammt eigentlich aus den USA, wo Peter Witt in Cleveland für den Betrieb der Straßenbahn verantwortlich war.

In dieser Zeit entwickelte er den nach ihm benannten Wagentyp.

Dieser war ein Vierachser, der eine Tür an der Front und eine in der Mitte aufwies, wobei im vorderen Teil Längsbänke in Holz für die Kurzfahrer und für die Langfahrer gepolsterte Quersitze im hinteren Bereich eingebaut waren.

Die Wagen hatten einen Fahrgastfluss nach dem "Pay-leave-system", bei dem der Fahrgast zu einer Tür einsteigt und kurz vor dem Verlassen der Bahn durch die andere Tür durch einen sitzenden Schaffner abkassiert wird.

Fahrzeuge dieser Art fanden zuerst nur in Amerika Verbreitung, ehe in den 20ern italienische Betriebe wie Mailand und Turin Fahrzeuge dieser Bauart beschafften.

Im Rest Europas waren in Straßenbahnen zu dieser Zeit noch Pendelschaffner im Einsatz.

Die italienischen Wagen wurden in Lizenz mit einigen Anpassungen (z.B. geringere Wagenbreite) von verschiedenen italienischen Waggonbaufabriken hergestellt.

Dennoch kann der "Ventotto" seine amerikanische Herkunft nicht verleugnen.

Die 502 Mailänder Fahrzeuge wurden jedoch schon früh (30er Jahre) mit einer dritten Tür ausgestattet und erhielten durchweg Längsbänke, sowie den Schaffnerplatz vor der dritten Tür. Das entsprach denn dem Fahrgastfluss, wie er sich ab den 50ern auch in Deutschland durchsetzte:

Einstieg für Barzahler beim Schaffner am Heck, Sichtkarteninhaber an der Front beim Fahrer, Ausstieg in der Mitte.

Damit waren sie im Prinzip keine eigentlichen Peter-Witt-Wagen mehr, obwohl sie heute noch als solche vielfach bezeichnet werden.

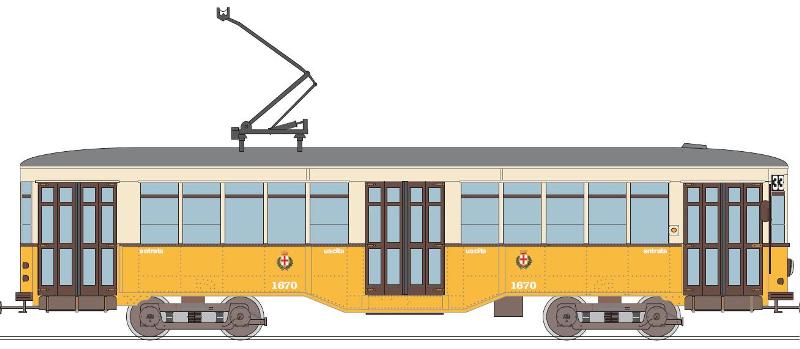

Bald wurden die Wagen auch vom ursprünglichen gelb/weiß in das in Italien gültige Lackschema für Straßenbahnen mit zwei Grüntönen umlackiert.

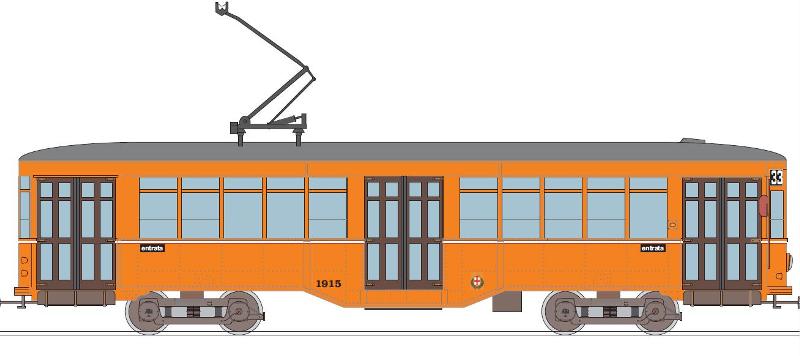

In den 60ern wurden die Wagen für den Schaffnerlosen Betrieb umgebaut und ab den 70ern wurde das Lackschma in das neue Orange geändert.

Ab Ende der 70er stellte man die Stromabnahme von Kontaktrolle auf Einholmbügel um, wozu zeitweise zwei Stromabnehmer auf den Dächern angebracht waren.

Die Wagen waren noch weit verbreitet. Zwar gab es auch in Mailand bereits zu dieser Zeit neuere Wagen aus den 30er bis 50er Jahren, doch entschied man sich eher kleinere Serien neuerer Fahrzeuge verfrüht auszumustern, da man sich von einem Fahrzeugtyp, von dem man nicht 20, sondern über 500 Wagen hat eine größere Effizienz im Betrieb und der Wartung versprach.

An den Ersatz durch größere Serien von Neuwagen dachte man zu dieser Zeit möglicherweise noch nicht, da vielleicht die Rolle der Straßenbahn in der Zukunft zwischen der neuen U-Bahn und Bussen noch ungewiss war.

Schließlich haben andere Metropolen wie New York, Madrid, Westberlin, Hamburg, Kopenhagen, Los Angeles, London oder Barcelona sich zu dieser Zeit gerade von ihren Trams getrennt oder waren auf dem besten Weg dazu.

Neue Wagen kamen auf dem im europäischen Vergleich eher weniger geschrumpften Mailänder Netz erst in den 70ern.

Diese reichten jedoch ebenso wie die Beschaffungen der letzten 15 Jahre nicht, die über 500 Wagen zu ersetzen.

So sind heute noch ca. 160 Wagen dieser Bauart in Mailand im täglichen Linienbetrieb zu sehen, trotz ihres Alters von über 80 Jahren in gutem Zustand und sehr gepflegt.

Vielleicht hat man in der heutigen Zeit ja auch schon ihren touristischen Wert erkannt und setzt sie auch in vielen Jahrzehnten noch ein. Hoffentlich

In den letzten Jahren hat man begonnen die Wagen wieder in gelb/weiß zurück zu lackieren, da dies auch die ursprüngliche Mailänder Farbgebung ist.

So konnte ich die Fahrzeuge auch vor einigen Monaten antreffen:

In Europa eine Neuerung zu ihrer Zeit war der Einrichtungsbetrieb.

Blick in den Innenraum

Eine interessante Konstruktion ist der Zielfilmkasten, wobei auf einer Position beide Enden der Linie aufgedruckt sind. Eines davon wird von einer Blechtafel überdeckt.

Blick in den Führerstand.

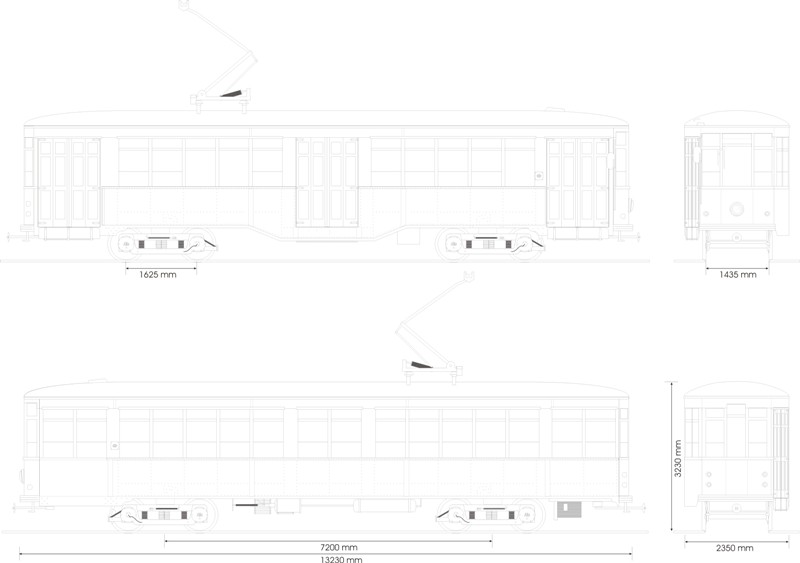

Nachdem ich im Internet grobe Zeichnungen finden konnte, mussten nur noch einige Maße am Original genommen werden, womit ich beginnen konnte eine neue Zeichnung anzufertigen:

Über den Bau hatte ich mich noch mit dem ortsansässigen User Borsig1963 per email unterhalten.

Da ich mich dann nicht für eine Variante entscheiden konnte, beschloss ich einen Wagen in grün/grün und einen Wagen im heutigen Zustand zu bauen.

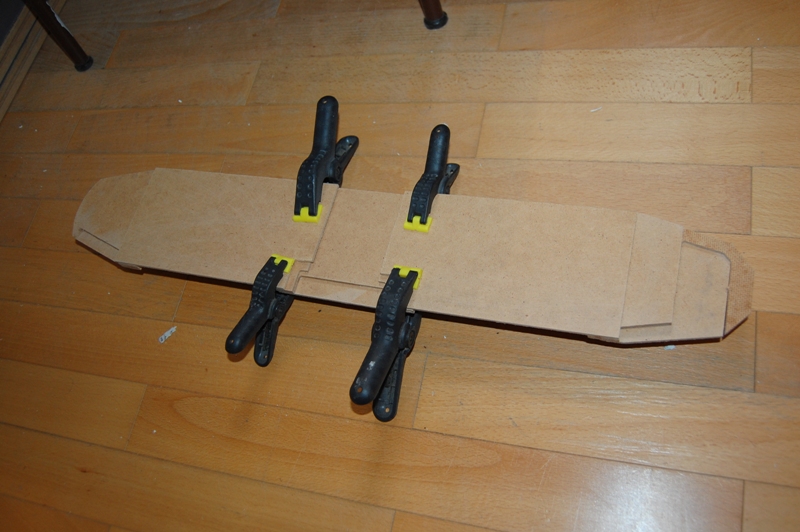

Da es am meisten Dreck macht, habe ich mit dem Dach in bewährter Bauart angefangen:

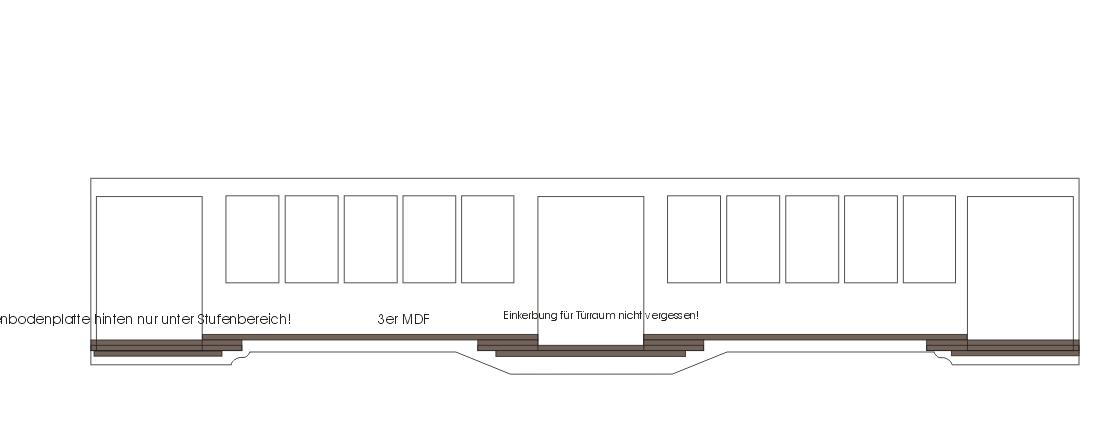

Das schwierige an diesem Wagen war der geschwungene Furßboden. Dieser muss originalgetreu ausführt werden, da man bei einem durchgehenden Boden entweder einen zu hochen Boden hat, der über der Türunterkante liegt, oder man bekommt die Drehgestelle nicht mehr darunter.

Die Anfertigung erfolgte in mehreren Holzschichten, die versetzt zueinander verklebt werden und wie das Dach geschliffen wurden.

Damit die etwas breiteren 64 mm-Gestelle auch reinpassen, musste ich noch etwas nachhelfen.

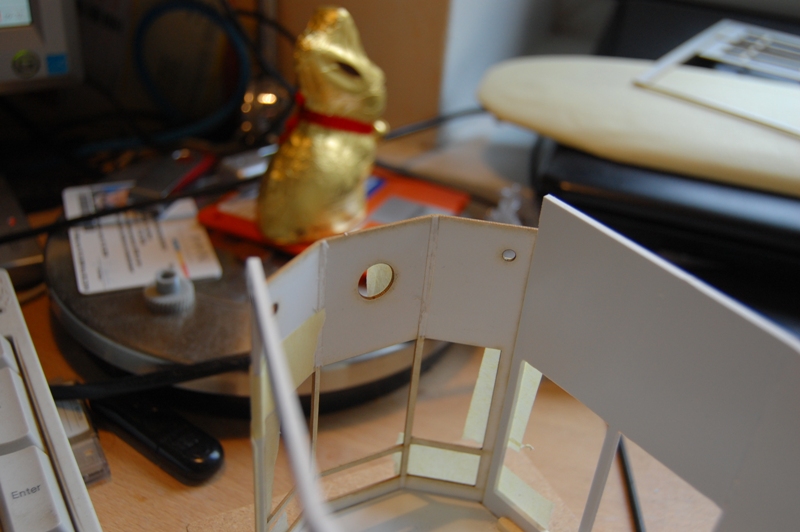

Da der Wagen auch keine Trennwände im Innenraum hat, die ihn stabilisieren, musste noch ein Dachrahmen ein. Schließlich musste auch das Dach abnehmbar werden, da ein herausnehmbarer Boden bei dieser Konstruktion schwierig geworden wäre.

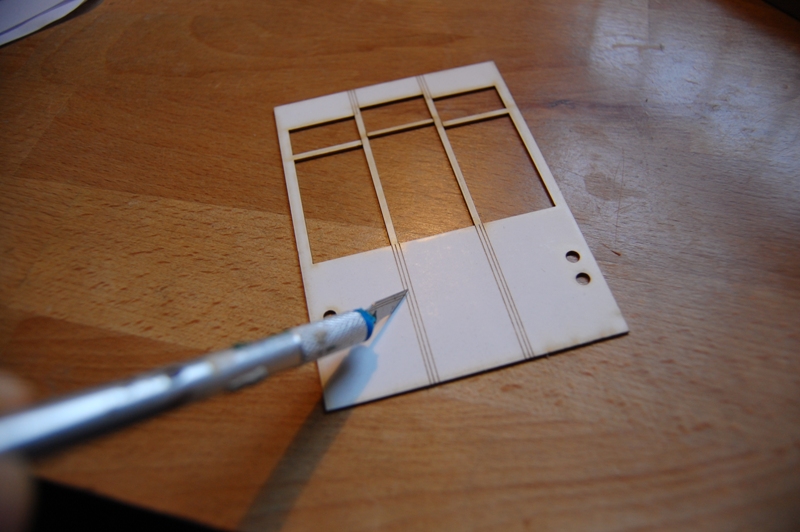

Fronten und Hecks wurden in Zeichenkarton gelasert.

Während des Anklebens prov. mit Klebeband fixiert.

Stellprobe mit Dach. Das Dach wurde wieder überzogen, um die Bespannung getränktem mit Leinentuch darzustellen.

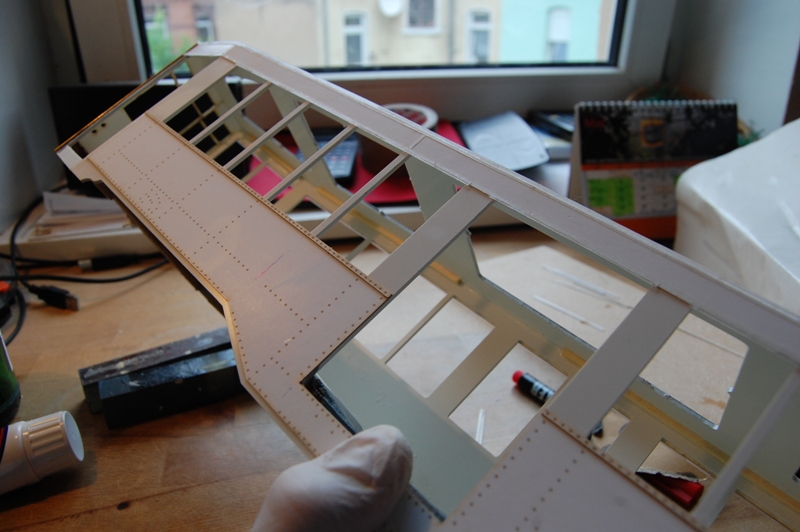

Um beim Einbau den Boden auf die richtige Höhe zu setzen, habe ich innen Leisten angebracht, an denen dieser angelegt wurde.

Eibau des Bodens

Auf den Seitenwänden wurden die erhabenen Beblankungen angebracht, in die auch die Nietenkonturen eingelasert sind.

Weitere Leisten und Beblankungen wurden am Dachrand und an den Fenstern angebracht.

Mit Rohrstücken und Rundhölzern lassen sich die Tanks unterhalt noch nachbilden.

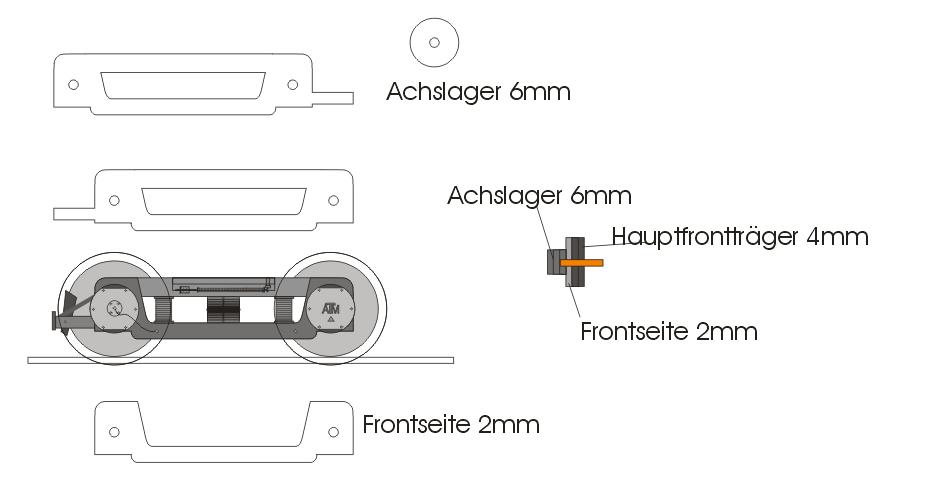

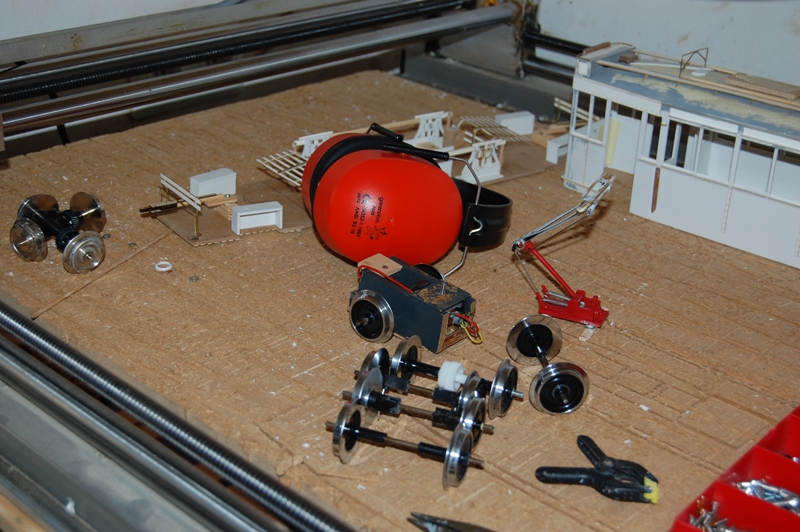

Die Drehgestelle bestehen nach außen hin aus mehreren Schichten und nehmen umgespurte LGB-Achsen auf.

Dabei habe ich einfach den Achsstab aus den LGB-Radstücken gezogen und habe sie auf einen entsprechend längeren Stahlstab, den ich noch so da hatte, aufgezogen.

Den Antrieb machen vorerst je ein Block, den mein "Meister", Klaus Töppe, einst auf Basis eines LGB-Draisinen-Antriebs baute und von mir umgespurt wurde.

Auf Dauer soll hier ein USA-Trains 72mm-Block rein, den ich noch umspuren muss. Seit vielen Monaten bestellt, bis heute noch nicht da...

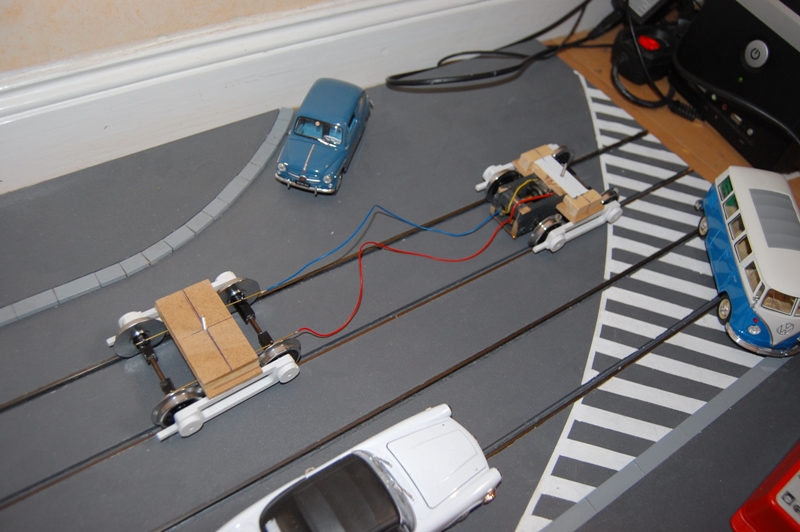

Testfahren einzeln.

Und mit grundiertem Wagenkasten.

Die lackierten Wagenkästen in den jeweiligen Farbgebungen.

Die Sitzbänke erstellte ich mit 20x20mm L-Leisten, die ich mit dünnen Holzlatten versehen habe.

Fertiggestellte Wagen, genau an dem Tag, an dem wir zu "Kleine Bahn ganz groß" in Jena abreisten.

In Jena

Noch einige Bilder der beiden fertigen Wagen:

alla hopp