Hallo zusammen,

heute stelle ich - mal wieder - einen Düwag-Gelenkwagen vor. Doch das ist nicht irgendein Düwag.

Und auch nicht irgendein Modell, auch wenn ich den Mannheimer 412 schon einmal gebaut habe und es - die

ersten Versuche in Pappe mitgezählt - nun schon mein 20. Düwag-Gelenkwagen ist.

Auch auf die Gefahr hin, jetzt von Kuchenbacken zu Arschbacken zu kommen:

Angefangen hat die Geschichte vor ein paar Jahren, um jetzt mal auszuholen, als ich in der 6. Klasse war

und wir einen Ausflug in die Stadtbücherei gemacht haben. Dort entdeckte ich ein Buch über die Heidelberger

Straßenbahn, das ich unbedingt haben musste.

Als ich mit dem Buch daheim ankam sah meine Mutter den Autor und sagte sofort: "Mit dem habe ich studiert, der

war auch so Straßenbahn-verrückt wie du". Also wusste ich nun in allen Details Bescheid, was das für ein Heini

war, der dieses Buch geschrieben hat.

Das Buch ist übrigens ein Standard-Werk, das jeder Tramologe besitzen sollte. Die IGN verkauft es zu sozialen Preisen

für einen guten Zweck:

http://www.ign-ev.de/ShopHefteBuecher.html

In den darauf folgenden Jahren habe ich - was jetzt zugegebenermaßen mit dem Buch wenig zu tun hat - meine eigene Bauweise

für Düwag-Gelenkwagen im Gartenbahnmaßstab "erfunden".

Diese ist beim Bau des Mannheimer 312 (der erste Mannheimer Düwag) beschrieben:

modellbau/viewtopic.php?t=7434&postdays ... c&start=25

Jetzt aber zurück zu dem Heini mit dem Buch. Dieser sah im letzten Jahr ein Foto meiner Düwags und fragte mich,

ob ich ihm auch einen solchen Düwag bauen könne. Während er bei unserem ersten Telefonat noch total verblüfft war, was ich

so alles über ihn weiß, reiste er zur "Baubesprechung" nach Mannheim und traf dort nach ca. 30 Jahren auch wieder auf

meine Mutter und einige andere Komilitonen, die für seine Liebe zum Düwag wohl eher weniger Verständnis aufbringen konnten

Bis dahin sollte das auch noch ein ganz normaler Düwag werden, wie jeder andere. Aber bald fing es schon an mit

Detailwünschen. So gefühl alle 2-3 Tage ein neuer.

Ob die Decke von innen auch ausgerundet ist (natürlich nicht!

) oder wie die Wagenkastenwölbung verläuft

und ob man da eigentlich auch alle Glühbirnen an der Decke einzeln darstellen könne oder ob der Fußboden

auch geriffelt ist....

Manchmal war ich doch schon fast daran mich zu fragen, ob es wirklich sinnvoll war, dieses Projekt anzunehmen

Aber der "Kunde" ist ja König und war auch bereit mir das zu vergüten.

Um jetzt aber mal alles nochmal mit der entsprechenden Einleitun zu versehen, eine kleine Abhandlung zur Geschichte

der Düwags in Mannheim, das schließlich größter Abnehmer der Düwag GT6 war.

In Mannheim hielt man vergleichsweise lange am Zweiachser fest, übersprang den Vierachser und

stieg 1958 direkt ins Gelenkwagenzeitalter ein.

Der erste DÜWAG, der Mannheims Gleise befuhr war allerdings ein GT6 der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn.

Er weilte im Spätsommer/Herbst in Mannheim und Heidelberg um die Befahrbarkeit des Netzes

durch die Sechsachser zu prüfen.

Hier bei der Anlieferung im Betriebshof Möhlstraße.

Im Winter 1958/59 wurden dann die ersten sechs Wagen nach Mannheim geliefert, die zu erst auf der Linie 4

MA Käfertal - LU Ebertpark eingesetzt wurden. Hier ist der zweitgelieferte Wagen in Ludwigshafen zu sehen.

Mit ihren Alu-Zierleisten und geschlossenen Schürzen wirkten sie ganz besonders elegant.

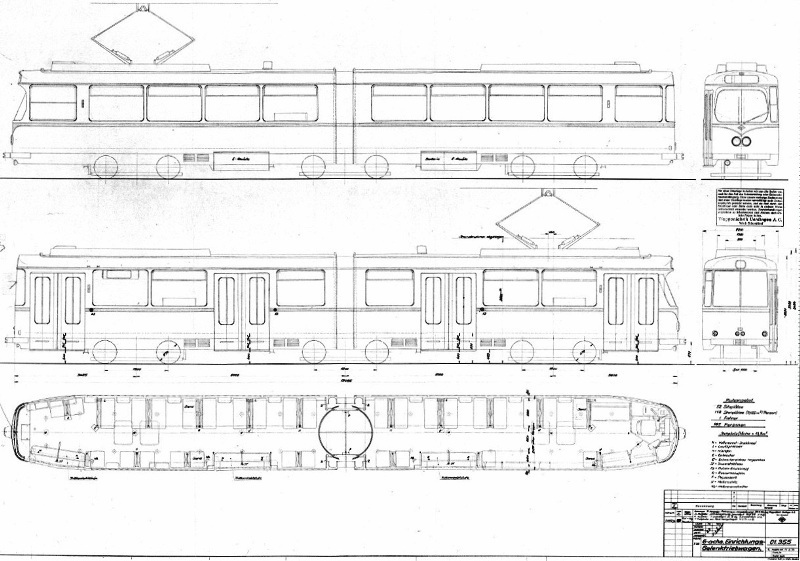

Hier ein Blick auf die Zeichnung. Die Wagen hatten nun Fahrgastfluss. Das hieß, dass Fahrgäste

mit Sichtkarten beim Fahrer einstiegen und Leute, die ein Ticket benötigten hinten. Dort war

dann ein fester Schaffnerplatz installiert. Die Mitteleinstiege waren aussteigenden Fahrgästen

vorbehalten. Damit Fahrgäste an der Haltestelle schon von weitem erkennen konnten, ob es sich

um einen Zweiachserzug mit Pendelschaffner oder einen Gelenkwagen mit Fahrgastfluss handelt,

trugen die Gelenkwagen weiße Liniennummern auf rotem Grund und rote Zielbeschriftungen auf

weißem Grund.

Das wurde erst aufgegeben, als 1972 die letzten Zweichser mit Pendelschaffner abgestellt wurden.

Und das Obwohl die Schaffner auf den Gelenkwagen und damit auch der Fahrgastfluss schon bis

1969 abgeschafft wurden.

Blick in den Innenraum mit dem Schaffnerplatz. Die Gestaltung wich teilweise erheblich noch

von später gelieferten Serien ab.

Hier mein 312 im "Einsatz"

1960 folgte dann die erste größere Serie solcher Wagen, die bereits etwas von der Vorserie abwich.

Augenfällig schon der dreigeteilte Zierstreifen, wie er später für Mannheim typisch war.

Blick auf den Führerstand

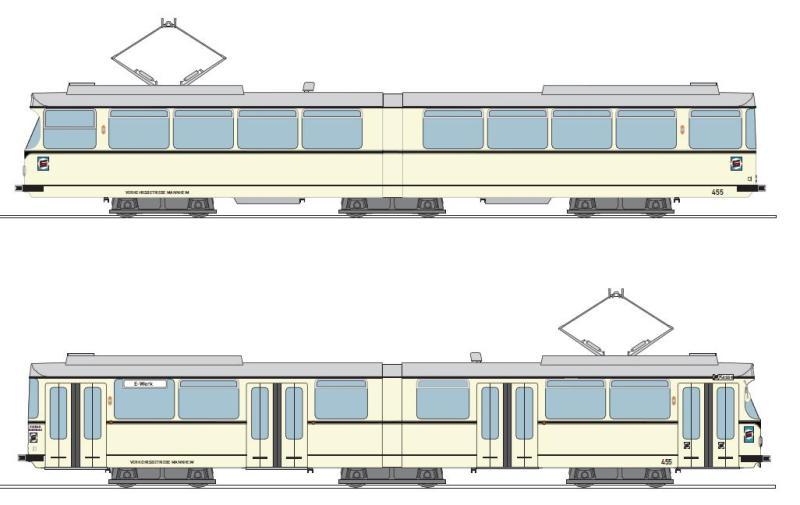

So war dann das Aussehen der meisten Wagen der insgesamt fast 150 Exemplare, wie sie ab 1961 geliefert wurden.

Die hatten nicht nur offene Schürzen, sondern auch einen großen Brose-Scheinwerfer mit U-Riffelung statt

des kleinen Aluringscheinwerfers.

Ab 1967 erfolgte der Umbau auf Einmannbetrieb, wofür die Wagen das Schaffnerlos-Logo auf der Front erhielten.

Hier ist Wagen 412 damit zu sehen, der Pate stehen sollte für das Modell.

Im Laufe der Jahre folgte der Umbau der Wagen auf zwei Scheinwerfer an der Front.

23 der GT6 wurden noch 1991/92 in Achtachser mit Niederflurmittelteilen erweitert.

Die Mannheimer bzw. Ludwigshafener (Betriebstrennung war 1965) wurden ab Mitte der 90er nach und nach verkauft

nach Zagreb, Osijek, Arad, Lodz, Graudenz, Kaliningrad, Helsinki und Gotha, wo auch der 412 hinkam.

Hier ist ein ex. Mannheimer auf der Gothaer Linie 2 zu sehen

In Zagreb

In Arad

In Lodz, zuvor Graudenz

Heute, 56 Jahre nach Inbetriebnahme des ersten, sind nur noch wenige Düwags in der Rhein-Neckar-Region vorhanden.

Zum Beispiel der Ludwigshafener 152, der nie zwei Scheinwerfer erhielt. Er ist erkennbar ein Bj. 67.

Diese Serie trug bereits ab lieferung komplett Halbscherenbügel und hatte klapp- statt Übersetzfenstern.

Diese letzte Lieferserie hatt von Anfang an auch keinen Schaffnerplatz mehr.

In Mannheim gibt es noch den Wagen 516, der nun auch seinen 50. "feiert". Nach den letzten Einsätzen im

Linienverkehr 2012 kommt er noch im Winter für Eisfahrten zum Einsatz.

Nun aber zum Modell:

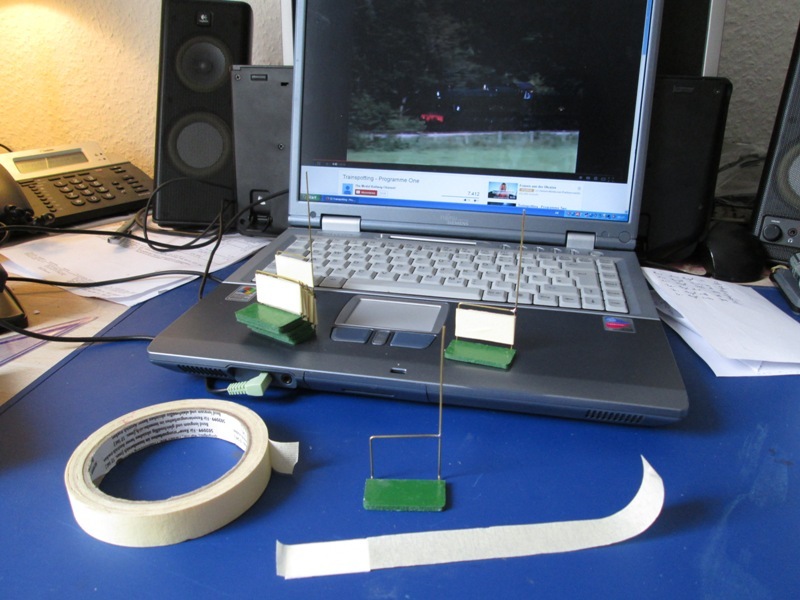

Bis hier hin entspricht der Bau im Wesentlichen dem eines jeden meiner Düwags. Doch dadurch, dass eine greundete Decke

gewünscht war, konnte ich keinen Dachrahmen einbauen.

Daher setzte ich bis zur endgültigen Montage des Daches zwei Abstsndshalter ein. Gut zu erkennen sind hier auch die

Spanten, die dafür sorgen, dass der Wagenkasten die vorbildgetreue Wagenkastenquerschnittswölbung aufweist.

Für das Dach musste ich mir aber was einfallen lassen! Normalerweise besteht das bei mir aus mehreren MDF-Schichten,

die aufeinandergeleimt und Verschliffen werden, wie ich das hier auch beschrieben habe:

http://semmelbahn.de/fahrzeugbau.html

Die Lösung, die mir da kam war ein Dach aus mehreren Bogenstücken, die aus 10er Buchenholz ausgefräst wurden

und in einer Reihe hintereinanandergeleimt wurden.

Erste Versuche dieser Bauart hatte ich mit 10er MDF unternommen. Die Klebestellen haben da natürlich auch

prima gahelten. Nur ist das Teil an allen anderen Stellen fast schon durch bloßes ansehen

auseinandergebröselt.

So sah diese Scheibchendach von oben aus. Und auch wenn es einfacher aussieht: Das Dach später glatt zu bekommen ist

bedeutend schwieriger als mit meiner herkömmlichen Bauweise.

Die Endstücke wurden wie gehabt in Schichtbauweise aus MDF erstellt und von innen her ausgehöhlt und verspachtelt.

Eine derartige Erstellungsweise für das gesamte Dach würde wahrscheinlich zu Stabilitätseinbußen führen.

Dachinnenseite des B-Teils

Dann folgten die Abedeckungen der Türantriebe. Diese habe ich aus 1er Polystyrol hergestellt, das ich unter Hitze

gebogen habe. Alles ganz von Hand - ohne Laser oder Fräse

Einbau ins Dach

Nun sollten ja noch die Glühbirnen rein. Dafür mussten entsprechende Bohrungen gesetzt werden.

Die Gühbirnen wurden aus der Semmelbahn-Bastel-Komponente für Rundfälle hergestellt - aus Stecknadelköpfen.

Einbau in die Decke. Als Fassungen dienten Unterlegscheiben.

Fertiggestellte Dachinnenseite mit Notbeleuchtung in der Mitte.

Das Dach wurde auf den Wagenkasten aufgeklebt und für die weiteren Arbeitsschritte zum Schutz vor Staub und Lack von unten her abgedeckt.

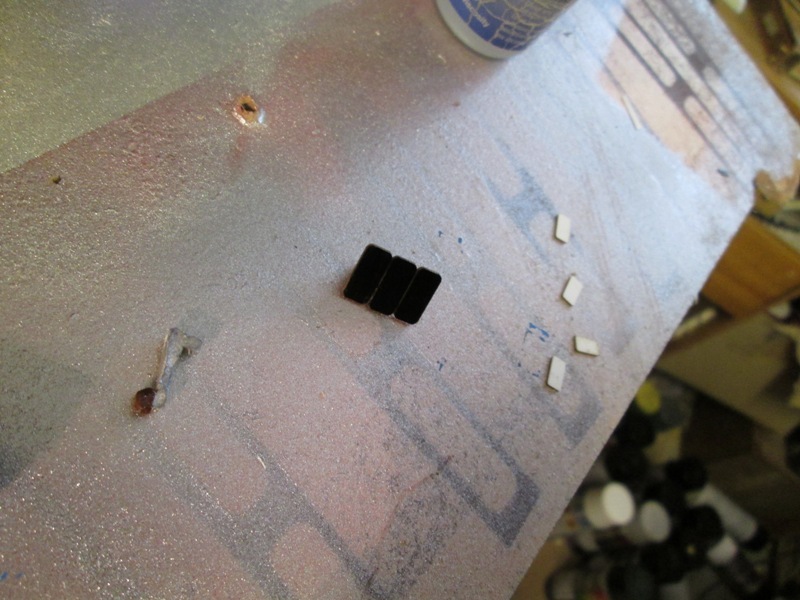

Die Widerstandsabdeckungen fürs Dach wurden aus Messingblech 0,5 hergestellt.

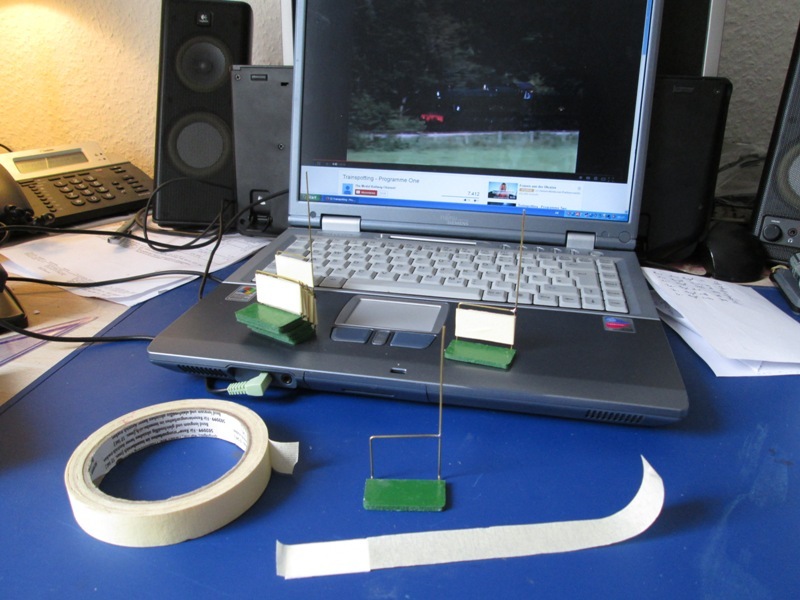

Auch auf dem Dach: Die Funkantenne

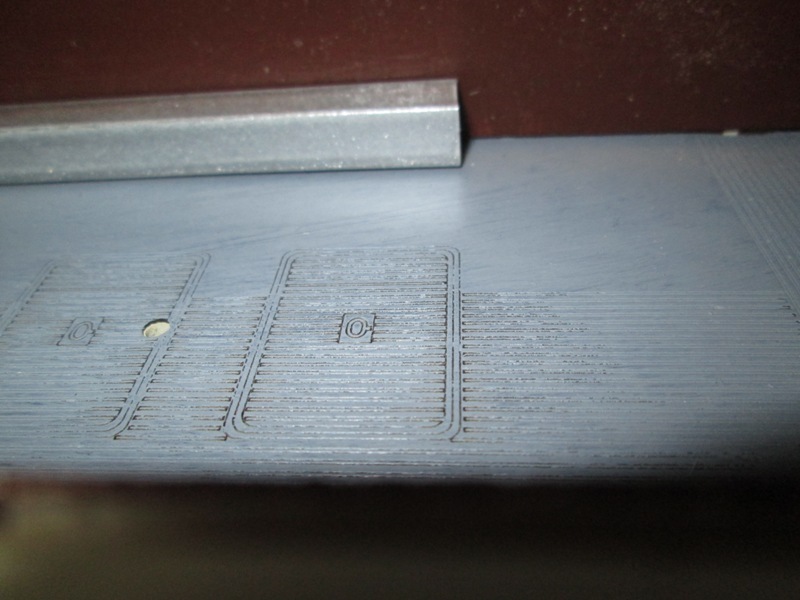

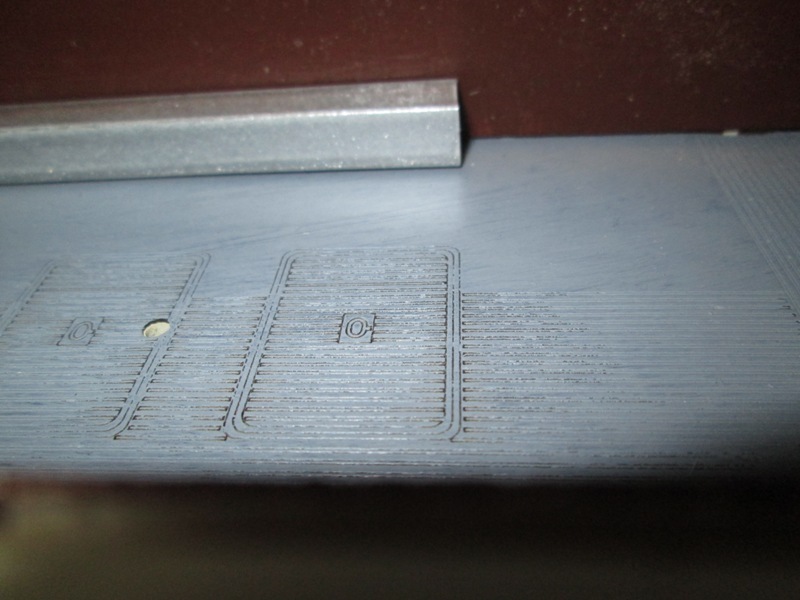

Um von ganz oben (Dach) nach ganz unten(Boden) zu kommen: Hier der Boden des Gelenkwagens. Er wurde aus einem

0,5er Material gelasert und stellt wie gewünscht alle Riffelungen und Bodenklappen originalgetreu dar.

Alleine die Herstellung auf dem Laser kostete mich in etwa das Budget eines kompletten Fahrzeuges.

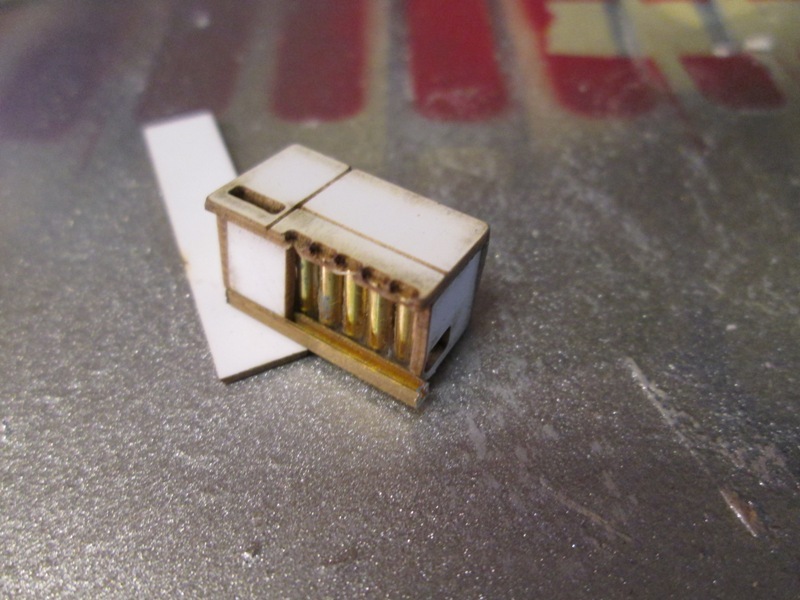

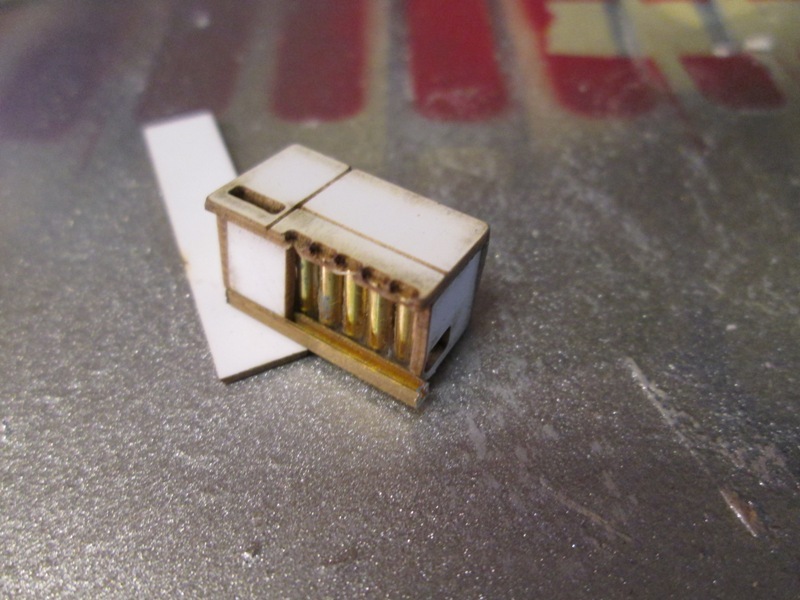

Nun geht es an die Sitze, für die ich diesen Prototypen zur Abnahme durch den Besteller herstellte

Die Sitzfläche besteht aus 3 mm starkem MDF. Darin wird ein Gestell aus Messingprofilen eingesteckt.

Der obere Teil der dünneren Lehne wird so hergestellt, dass ein 1mm-Kartonstück zwischen die beiden Messingprofile geklemmt und mit Kreppband eingeschlagen wird.

Das Gestell wurde später Silbern gemacht. De"Kunstlederteil" grün bemalt.

Blick in den Innenraum. Der Boden ist ebenso schon eingebaut wie die Innenwandverkleidung.

Der schwierigste Part beim Düwag dürfte wohl die Frontscheibe sein. Hier hat sie noch ein Fenstergummi aus Litze erhalten

Fahrschalterplatte im Führerstand

Blick ins B-Teil beim Einbau der Seitenwandverkleidungen. Unten verläuft der Heizkanal der Widerstandsheizung.

Die Innenwandverkleidungen bestehen aus Sperrholz und mussten im Heck gewölbt werden.

Bodenklappen

Einbau der Seitenleisten. Durch die Spanten an den Wänden mussten sie wie bei Original auch an den Fensterstegen ausgespart werden.

Die Zug-Hält-Leuchten dürfen natürlich auch nicht fehlen.

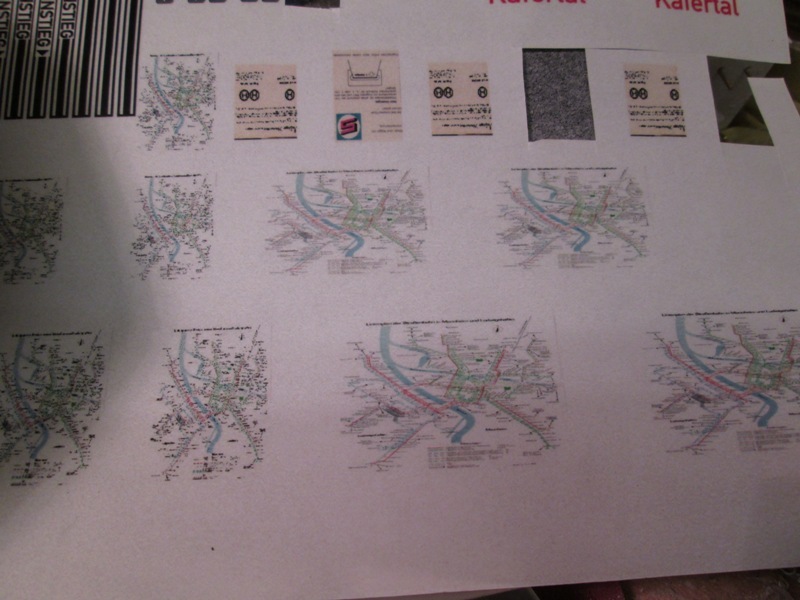

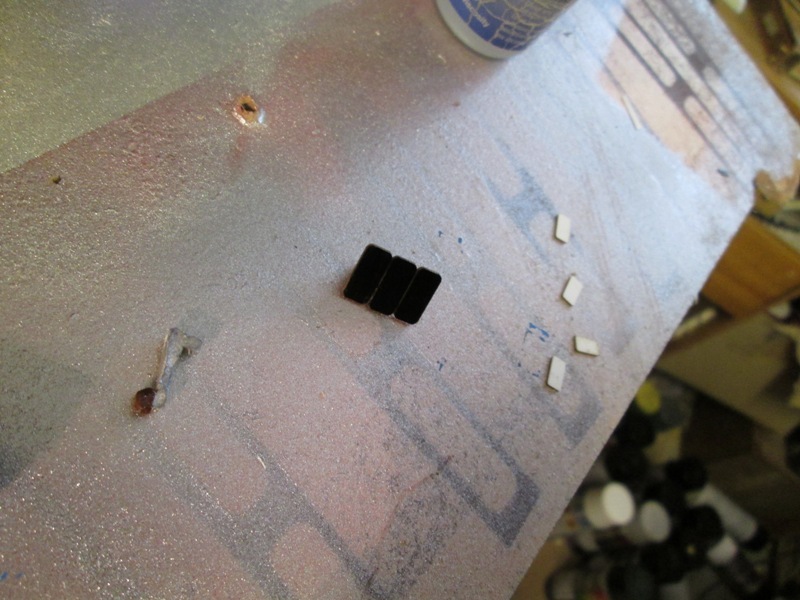

Die Entwerter entstanden aus gelasertem Karton.

Ebenso die Zuglaufschiklder, die mit Klarsichtfolie beklebt wurden.

Ergänzung der Sitze:

Am Ende gab es kaum einen gleichen Sitz. Da gab es welche auf der Heizkanalseite, welche auf der Türseite,

mit und ohne Bügerl oder Haltestange.

Mit Haltestange links oder rechts, mit und ohne Entwerter oder auf Gestell oder Gebläse oder Geschränk...

Die Kasse beim Fahrer. Der der Mannheimer Straßenbahn nachempfunden.

Schaukästen, die im Gelenk angebracht waren.

Die Türlöffner im Fahrgastinnenraum

So sehen sie dann fertig aus, dahinter die Knopfleiste für den Fahrer.

Montage der Türöffner an den Haltestangen des Türbereichs.

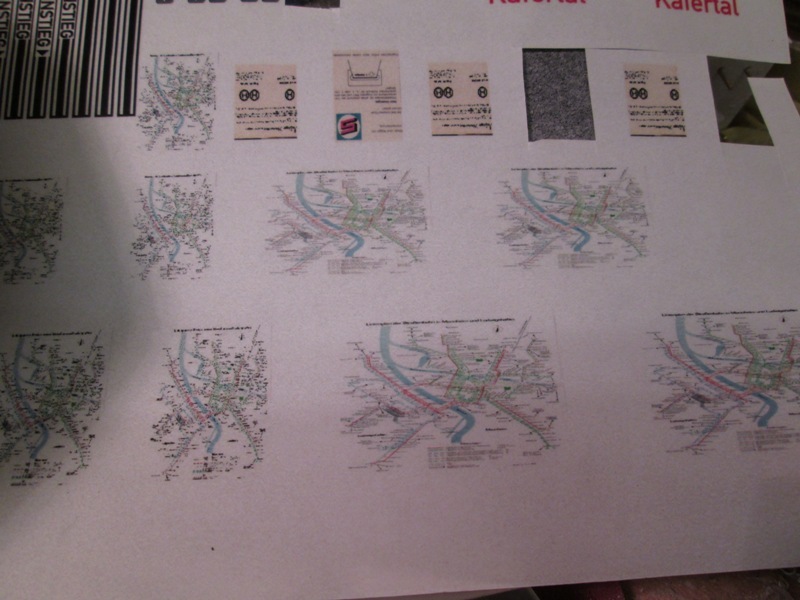

Netzbilder für den Fahrgastraum.

Die Lüfterklappen, die hinte dem Fahrerstand angebracht sind. Dahinter ist nochmal die Kasse zu sehen.

Blick in den Fahrgastraum

Pedale und Kurbel für den Fahrerstand.

Beim Innenausbau sah es Zeitweise etwas durcheinander aus.

Blick durch Tür 3 in den Fahrgastraum. Dem genauen Betrachter wird auffallen, dass es sich hier um das

A-Teil handelt und damit um die Tür 2. Des Rätsels Lösung ist, dass die Türen der Mannheimer Sechsachser

von hinten her gezählt werden. Das stammt noch aus Schaffners Zeiten, da der die Türen bediente.

Auch wenn es lange schon keine Schaffner mehr gibt, ist das heute noch so.

Ziel- und Linienanzeige mit Fenstergummi und roter Liniennummer.

Blick ins A-Teil

Das B-Teil wirkt da noch etwas leerer.

Anbringend der Fenstergummis.

Voll ausgestattetes B-Teil

Anbringen des Brose-Scheinwerfers.

Aufkleben der Zierlinien

Auch wenn er hier noch etwas neben sich steht, geht es so langsam auf die Fertigstellung zu.

Frontseite

Ein letzter Blick durch Gelenk vorm Verschließen.

Türöffner außen. Der Ring wurde aus 0,5er Karton gelasert, der Knopf aus 1 mm starkem Karton.

Zusammenfügen der Teile

Fast fertig: der zusammengebaute Wagen.

Mit dem Einbau der Türen wird der Wagenkasten verschlossen.

Letzter Schritt nachdem Bügel und Dachaufbauten Montiert waren, ist das Einfädeln der Bügelschnur.

So sieht der Wagen nun nach über einem Jahr Bauzeit aus. Und ich war froh es endlich geschafft zu haben

Heckansicht

Frontansicht

Als wirklich allerletzter Schritt wurde nun noch die Reklame angebracht.

Fazit: Seit ich meinen ersten Papp-Düwag gebaut habe, habe die die Bauweise immer wieder weiterentwickelt.

So manches Detail wie die voll ausgestattete Dachinnenseite hätte ich bei einem der vielen Modelle für mich

nie gemacht. Da man das Modell in der Regel von oben und fast nie von unten sieht, vertrete ich den Standpunkt,

dass der Nutzen nicht wirklich in einem Verhältnis zum Aufwand steht. Da kommt eben durch, dass ich doch weniger

Techniker als Betriebswirt bin

. Dennoch war es nun interessant das mal gemach zu haben, auch wenn ich das

so schnell nicht wieder tun werde.

Die meisten Details sind jedoch solche, die ich wohl weiter übernehmen werde, wie beispielsweise die Fenstergummis.

Ich hatte da immer meine Bedenken, dass es überzeichnet oder zu dominant wirkt. Inzwischen kann ich kaum noch verstehen,

warum ich die früher weg gelassen habe. Aber das war schon immer so. Je mehr man dazu lernt und Erfahrungen sammelt,

desto mehr macht man dann. Ohne die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung würde das Hobby ja langweilig werden.

Gerade wenn man dann noch einen Düwag baut...

alla hopp!